श्री योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

श्री जयवीर सिंह

माननीय मंत्री संस्कृति विभाग

उत्तर प्रदेश

श्री अमृत अभिजात (IAS)

प्रमुख सचिव संस्कृति एवं अध्यक्ष

श्री अतुल द्विवेदी

निदेशक

उत्तर प्रदेश

लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान

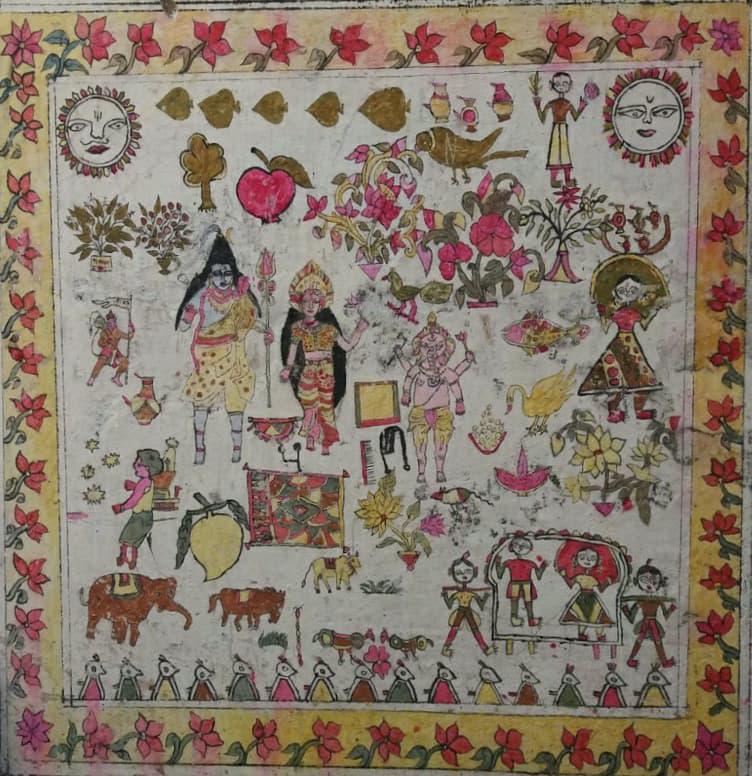

लोक कला जन-मानस कि विचारधारा, आत्म चिंतन एवं जीवन शैली की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है , जो क्षेत्रीय सर्जना का अप्रतिम उदहारण प्रस्तुत करते हुए मानवीय मूल्यों के साथ अनुभूत , कल्पना एवं जन विश्वास का सम्मिश्रण है | सहजता, सादापन, सरलता एवं आत्मसंतोष इनकी मूल विशेषता है | लोक कला के विभिन्न स्वरुप है जो ग्रामों एवं नगरों में विद्यमान है, इनके पृष्ठभूमि में लोक गाथा, लोक धर्म एवं लोक परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते है, जो मूलतः प्रकृति पर निर्भर है, न कि

बाज़ारवाद पर |

उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और कई आदिवासी समुदायों का घर भी है। राज्य में कुछ मुख्य जनजातियाँ बैगा, अगरिया, बुक्सा, कोल और अधिक हैं और उनमें से कुछ को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश की जनजातीय आबादी ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से आती है और पूरे राज्य में सबसे कमजोर समुदायों में से एक है।

- थारू जनजाति

- फोटो गैलरी

- लोक संगीत एवं नृत्य

- वाद्य यन्त्र

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या 11,34,273 है।

संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियां उल्लेखित हैं।

सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है।

उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं।

सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा है।

सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में तथा सबसे कम जनजाति बागपत में हैं।

- थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है|

- थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते है

- थारू जनजाति के लोग किरात वंश से सम्बंधित है

- थारुओ द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते है , थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है

- थारू जनजाती के लोगो में बदला विवाह प्रथा तथा तीन टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है , थारुओ में दोनों पक्षो से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है

- उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया

- जट-जटिन

जट-जटिन लोककला एवं लोकनृत्य है। इसमें दो नाचने की टोली होती है, जो नाच-गान करके,नोंक-झोंक करके, मान-मनौवल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। जट-जटिन भारत के तराई में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है, और मानसून के दौरान चांदनी रातों पर किया जाता है

- झिंझिया

झिझिया नृत्य तराई का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तराई के इस नृत्य में कुवारीं लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए एवं छिद्र वाले घड़े को लेकर नाचती हैं।

- झुमरा

थारू जनजाति का ये नृत्य तराइे क्षेत्र के मुख्य लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य को थारू जन जातीय समुदाय द्वारा प्रमुख त्योहारों पर किया जाता है। होली, दीपावली दशहरा इत्यादि।

- करमा नृत्य

उपरोक्त सम्प्रदाय में करम देवता को इष्ट देवता माना गया, इनके सभी मांगलिक व धार्मिक कार्य अपने करम देवता की पूजा करके किए जाते हैं। इस सम्रपदाय में आज भी बलि पूजा को माना जाता है। इसके बाद इस विशेष नृत्य एक मान्यता ये भी है के इस सम्प्रदाय में सात विवाहित महिलाएं कदम्ब की डाली को विशेष पूजा, अर्चना के साथ स्थापित करती है तथा जो विशेष नृत्य इस अवसर पर किया जाता है उसे कर्मा नृत्य कहते हैं। इसमें महिला कलाकार नृत्य व गायन करती हैं व पुरूष कलाकार मादल बजाकर नृत्य करते हैं।

फरुवाही नृत्य

- फरुवाही एक लोकनृत्य है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में प्रचलित है।

- फरुवाही नृत्य लोक विधा है जिसमें नर्तक का अंग प्रत्यंग नाचता है और काफी श्रम साध्य होता है। पहले गांव में शादी ब्याह के समय लोग इसे ले जाते थे ।

- इस विधा का चलन वीरगाथा काल में सैनिकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर शुरू किया गया और आज भी वह जीवंत है। अपने गमछे से नर्तक कभी महिला का स्वांग करते हैं तो कभी कमर में बांधकर अपने नृत्य को गति देते हैं। गमछा इस नृत्य का प्रमुख हिस्सा है।

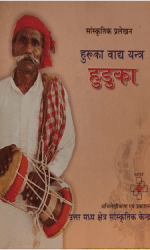

जनजाति के प्रमुख वाद्ययंत्र

पैजन:

यह आदिवासी कलाकारों का आभूषण है जैसे कथक नृत्य में जो स्थान पैरो में घुंघरू का होता है। इसी प्रकार आदिवासी कलाकारों का पैर में पहनकर छन छन की आवाज करने वाला लोहे का कड़ा जिसके अंदर लोहे की गोलियॉं होती हैं।

मादल:

आदिवासी समुदायों में मादल को एक पूजनीय वाद्य के रूप में स्थान प्राप्त है, आदिवासी लोगों की मान्यता है कि इन्द्र भगवान की पूजा इसी मादल वाद्य को बजा के की जाती है। ये वाद्य देखने में मृदंग नुमा गले में टांग कर दोनों हाथों से बजाया जाता है।

सिंधा:

इसको गुदुम्ब और घिसिया बाजा के नाम से से भी जाता जाता है, ये वाद्य एक छोटे नंगाड़े के रूप में गले में टॉंगकर रबड़ के ठोस टुकडे़ से बजाया हजाता है, इसमें बारह सिंधा की सींगो का प्रयोग किया गया है। इसको कलाकार घूमघाम कर, नाचकर, कलाबाजी खाते हुये बजाते हैं।

टइयॉं:

एक विशेष प्रकार की मिट्टी की छोटी नगड़िया नुमा साज, जिसे गले में टॉंगकर व नीचे बैठकर लकड़ी के दो ड़डों से बजाया जाता है।

ठपला:

यूॅं तो देखने में एक साधारण ठफ दिखाई देता है, लेकिन इस ठपले की खाल को मढ़ने के लिए इसकी तरफ नक्कारे की तरह बिनाई करके खाल को रोका जाता है, इस ठपले का वादन एक मोटी लगड़ी छड़ और एक पतली लकड़ी छड़ एक कंधे पर टॉंगकर नाच—नाच कर बजाते हैं।

झुनझुना:

इस वाद्य को घुघरा, झुनझुना के रूप से भी जानते हैं। देखने में यह एक गदानुमा होता है, जिसेके अन्दर लोहे या पीतल की छोटी-छोटी गोलियाॅं पड़ी होती हैं, जिसे हिलाने पर छन-छन की आवाज होती है।

झाल:

इसे झाॅंझा, व बड़ा मंजीरा के रूप में भी जानते हैं, यह विशेष पीतल फूल धातु का होता है। इसके दो हिस्से होते हैं जिसे आपस में प्रहार करने पर ध्वनि होती है।

ढोल:

एक विशेष आकृति माप का ढोल जो अन्य ढोल से अलग दिखता है जो लकड़ी की दो छड़ों से विशेष वादन किया जाता है, इसका प्रयोग धार्मिक शादी बारात व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है।

मोरबीन:

इसे मउहर बीन भी कहते है, देखने में यह एक लम्बी बांसुरी की तरह दिखता है लेकिन इसके बीच में, इसे बजाने के लिए एक विशेष छेद किया जाता है जिसमें हवा फूंक के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती हैे।

आदिवासी शाहनाई:

यू मेल शाहनाई से काफी भिन्न है, इसकी लम्बाई अधिकतम एक फीट होती है, इसके बजाने का पत्ता कलाकार स्वयं ताड़ के पत्ते से बनाता है, इसकी ध्वनि भी मूल शाहनाई से काफी भिन्न है।

खोल:

खोल चमड़े, मिट्टी, पर्चमेंट और चावल की धूल से बना एक परक्यूशन यंत्र है। यह वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है

- जौनसारी जनजाति

- लोक संस्कृति

- लोक संगीत एवं नृत्य

- वाद्य यन्त्र

- यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तरखंड में पायी जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पायी जाती है.

- जौंनसारी जनजाति को खस जाति का वंशज माना है. “खस लोग सामान्यता लंबे, सुंदर, गोरे चिट्टे, गुलाबी और पीले होते हैं. उनका सिर लंबा, नाक तीखी या लंबी पतली, ललाट खड़ा, आंखें धुंधली नीले बाल घुँघराले, छीटों वाली, तथा अन्य विशेषताओं वाले सुंदर ढंग से संवारे गये होते हैं. इस जनजाति की स्त्रियाँ तुलनात्मक दृष्टि से लंबी, छरहरी काया वाली और आकर्षक होती हैं.

- जौनसारी समुदाय के मुख्य त्यौहार बिस्सू (बैसाखी) , पंचाई (दशहरा), दियाई (दिवाली), नुणाई , अठोई आदि है ये दीपावली को एक माह बाद मनाते है

- हारुल, रासों, घुमसू , झेला, धीई, तांदी, मरोज , पौणाई आदि इनके प्रमुख्य नृत्य है

- जट-जटिन

जट-जटिन लोककला एवं लोकनृत्य है। इसमें दो नाचने की टोली होती है, जो नाच-गान करके,नोंक-झोंक करके, मान-मनौवल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। जट-जटिन भारत के तराई में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है, और मानसून के दौरान चांदनी रातों पर किया जाता है

- झिंझिया

झिझिया नृत्य तराई का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तराई के इस नृत्य में कुवारीं लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए एवं छिद्र वाले घड़े को लेकर नाचती हैं।

- झुमरा

थारू जनजाति का ये नृत्य तराइे क्षेत्र के मुख्य लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य को थारू जन जातीय समुदाय द्वारा प्रमुख त्योहारों पर किया जाता है। होली, दीपावली दशहरा इत्यादि।

- करमा नृत्य

उपरोक्त सम्प्रदाय में करम देवता को इष्ट देवता माना गया, इनके सभी मांगलिक व धार्मिक कार्य अपने करम देवता की पूजा करके किए जाते हैं। इस सम्रपदाय में आज भी बलि पूजा को माना जाता है। इसके बाद इस विशेष नृत्य एक मान्यता ये भी है के इस सम्प्रदाय में सात विवाहित महिलाएं कदम्ब की डाली को विशेष पूजा, अर्चना के साथ स्थापित करती है तथा जो विशेष नृत्य इस अवसर पर किया जाता है उसे कर्मा नृत्य कहते हैं। इसमें महिला कलाकार नृत्य व गायन करती हैं व पुरूष कलाकार मादल बजाकर नृत्य करते हैं।

फरुवाही नृत्य

- फरुवाही एक लोकनृत्य है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में प्रचलित है।

- फरुवाही नृत्य लोक विधा है जिसमें नर्तक का अंग प्रत्यंग नाचता है और काफी श्रम साध्य होता है। पहले गांव में शादी ब्याह के समय लोग इसे ले जाते थे ।

- इस विधा का चलन वीरगाथा काल में सैनिकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर शुरू किया गया और आज भी वह जीवंत है। अपने गमछे से नर्तक कभी महिला का स्वांग करते हैं तो कभी कमर में बांधकर अपने नृत्य को गति देते हैं। गमछा इस नृत्य का प्रमुख हिस्सा है।

जनजाति के प्रमुख वाद्ययंत्र

पैजन:

यह आदिवासी कलाकारों का आभूषण है जैसे कथक नृत्य में जो स्थान पैरो में घुंघरू का होता है। इसी प्रकार आदिवासी कलाकारों का पैर में पहनकर छन छन की आवाज करने वाला लोहे का कड़ा जिसके अंदर लोहे की गोलियॉं होती हैं।

मादल:

आदिवासी समुदायों में मादल को एक पूजनीय वाद्य के रूप में स्थान प्राप्त है, आदिवासी लोगों की मान्यता है कि इन्द्र भगवान की पूजा इसी मादल वाद्य को बजा के की जाती है। ये वाद्य देखने में मृदंग नुमा गले में टांग कर दोनों हाथों से बजाया जाता है।

सिंधा:

इसको गुदुम्ब और घिसिया बाजा के नाम से से भी जाता जाता है, ये वाद्य एक छोटे नंगाड़े के रूप में गले में टॉंगकर रबड़ के ठोस टुकडे़ से बजाया हजाता है, इसमें बारह सिंधा की सींगो का प्रयोग किया गया है। इसको कलाकार घूमघाम कर, नाचकर, कलाबाजी खाते हुये बजाते हैं।

टइयॉं:

एक विशेष प्रकार की मिट्टी की छोटी नगड़िया नुमा साज, जिसे गले में टॉंगकर व नीचे बैठकर लकड़ी के दो ड़डों से बजाया जाता है।

ठपला:

यूॅं तो देखने में एक साधारण ठफ दिखाई देता है, लेकिन इस ठपले की खाल को मढ़ने के लिए इसकी तरफ नक्कारे की तरह बिनाई करके खाल को रोका जाता है, इस ठपले का वादन एक मोटी लगड़ी छड़ और एक पतली लकड़ी छड़ एक कंधे पर टॉंगकर नाच—नाच कर बजाते हैं।

झुनझुना:

इस वाद्य को घुघरा, झुनझुना के रूप से भी जानते हैं। देखने में यह एक गदानुमा होता है, जिसेके अन्दर लोहे या पीतल की छोटी-छोटी गोलियाॅं पड़ी होती हैं, जिसे हिलाने पर छन-छन की आवाज होती है।

झाल:

इसे झाॅंझा, व बड़ा मंजीरा के रूप में भी जानते हैं, यह विशेष पीतल फूल धातु का होता है। इसके दो हिस्से होते हैं जिसे आपस में प्रहार करने पर ध्वनि होती है।

ढोल:

एक विशेष आकृति माप का ढोल जो अन्य ढोल से अलग दिखता है जो लकड़ी की दो छड़ों से विशेष वादन किया जाता है, इसका प्रयोग धार्मिक शादी बारात व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है।

मोरबीन:

इसे मउहर बीन भी कहते है, देखने में यह एक लम्बी बांसुरी की तरह दिखता है लेकिन इसके बीच में, इसे बजाने के लिए एक विशेष छेद किया जाता है जिसमें हवा फूंक के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती हैे।

आदिवासी शाहनाई:

यू मेल शाहनाई से काफी भिन्न है, इसकी लम्बाई अधिकतम एक फीट होती है, इसके बजाने का पत्ता कलाकार स्वयं ताड़ के पत्ते से बनाता है, इसकी ध्वनि भी मूल शाहनाई से काफी भिन्न है।

खोल:

खोल चमड़े, मिट्टी, पर्चमेंट और चावल की धूल से बना एक परक्यूशन यंत्र है। यह वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है

- बुक्सा जनजाति

- लोक संस्कृति

- लोक संगीत एवं नृत्य

- वाद्य यन्त्र

- बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है।

- बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है

- उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गयी

- बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिन्दी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं।

- बुक्सा पुरुषों की वेशभूषा में धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष गाँधी टोपी, कोट, ढीली पेन्ट और चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्रियाँ पहले गहरे लाल, नीले या काले रंग की छींट का ढीला लहंगा पहनती थीं और चोली (अंगिया) के साथ ओढ़नी (चुनरी) सिर पर पहनती थीं, लेकिन अब स्त्रियों में साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर एवं कार्कीगन का प्रचलन सामान्य हो गया है।

- जट-जटिन

जट-जटिन लोककला एवं लोकनृत्य है। इसमें दो नाचने की टोली होती है, जो नाच-गान करके,नोंक-झोंक करके, मान-मनौवल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। जट-जटिन भारत के तराई में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है, और मानसून के दौरान चांदनी रातों पर किया जाता है

- झिंझिया

झिझिया नृत्य तराई का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तराई के इस नृत्य में कुवारीं लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए एवं छिद्र वाले घड़े को लेकर नाचती हैं।

- झुमरा

थारू जनजाति का ये नृत्य तराइे क्षेत्र के मुख्य लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य को थारू जन जातीय समुदाय द्वारा प्रमुख त्योहारों पर किया जाता है। होली, दीपावली दशहरा इत्यादि।

- करमा नृत्य

उपरोक्त सम्प्रदाय में करम देवता को इष्ट देवता माना गया, इनके सभी मांगलिक व धार्मिक कार्य अपने करम देवता की पूजा करके किए जाते हैं। इस सम्रपदाय में आज भी बलि पूजा को माना जाता है। इसके बाद इस विशेष नृत्य एक मान्यता ये भी है के इस सम्प्रदाय में सात विवाहित महिलाएं कदम्ब की डाली को विशेष पूजा, अर्चना के साथ स्थापित करती है तथा जो विशेष नृत्य इस अवसर पर किया जाता है उसे कर्मा नृत्य कहते हैं। इसमें महिला कलाकार नृत्य व गायन करती हैं व पुरूष कलाकार मादल बजाकर नृत्य करते हैं।

फरुवाही नृत्य

- फरुवाही एक लोकनृत्य है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में प्रचलित है।

- फरुवाही नृत्य लोक विधा है जिसमें नर्तक का अंग प्रत्यंग नाचता है और काफी श्रम साध्य होता है। पहले गांव में शादी ब्याह के समय लोग इसे ले जाते थे ।

- इस विधा का चलन वीरगाथा काल में सैनिकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर शुरू किया गया और आज भी वह जीवंत है। अपने गमछे से नर्तक कभी महिला का स्वांग करते हैं तो कभी कमर में बांधकर अपने नृत्य को गति देते हैं। गमछा इस नृत्य का प्रमुख हिस्सा है।

जनजाति के प्रमुख वाद्ययंत्र

पैजन:

यह आदिवासी कलाकारों का आभूषण है जैसे कथक नृत्य में जो स्थान पैरो में घुंघरू का होता है। इसी प्रकार आदिवासी कलाकारों का पैर में पहनकर छन छन की आवाज करने वाला लोहे का कड़ा जिसके अंदर लोहे की गोलियॉं होती हैं।

मादल:

आदिवासी समुदायों में मादल को एक पूजनीय वाद्य के रूप में स्थान प्राप्त है, आदिवासी लोगों की मान्यता है कि इन्द्र भगवान की पूजा इसी मादल वाद्य को बजा के की जाती है। ये वाद्य देखने में मृदंग नुमा गले में टांग कर दोनों हाथों से बजाया जाता है।

सिंधा:

इसको गुदुम्ब और घिसिया बाजा के नाम से से भी जाता जाता है, ये वाद्य एक छोटे नंगाड़े के रूप में गले में टॉंगकर रबड़ के ठोस टुकडे़ से बजाया हजाता है, इसमें बारह सिंधा की सींगो का प्रयोग किया गया है। इसको कलाकार घूमघाम कर, नाचकर, कलाबाजी खाते हुये बजाते हैं।

टइयॉं:

एक विशेष प्रकार की मिट्टी की छोटी नगड़िया नुमा साज, जिसे गले में टॉंगकर व नीचे बैठकर लकड़ी के दो ड़डों से बजाया जाता है।

ठपला:

यूॅं तो देखने में एक साधारण ठफ दिखाई देता है, लेकिन इस ठपले की खाल को मढ़ने के लिए इसकी तरफ नक्कारे की तरह बिनाई करके खाल को रोका जाता है, इस ठपले का वादन एक मोटी लगड़ी छड़ और एक पतली लकड़ी छड़ एक कंधे पर टॉंगकर नाच—नाच कर बजाते हैं।

झुनझुना:

इस वाद्य को घुघरा, झुनझुना के रूप से भी जानते हैं। देखने में यह एक गदानुमा होता है, जिसेके अन्दर लोहे या पीतल की छोटी-छोटी गोलियाॅं पड़ी होती हैं, जिसे हिलाने पर छन-छन की आवाज होती है।

झाल:

इसे झाॅंझा, व बड़ा मंजीरा के रूप में भी जानते हैं, यह विशेष पीतल फूल धातु का होता है। इसके दो हिस्से होते हैं जिसे आपस में प्रहार करने पर ध्वनि होती है।

ढोल:

एक विशेष आकृति माप का ढोल जो अन्य ढोल से अलग दिखता है जो लकड़ी की दो छड़ों से विशेष वादन किया जाता है, इसका प्रयोग धार्मिक शादी बारात व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है।

मोरबीन:

इसे मउहर बीन भी कहते है, देखने में यह एक लम्बी बांसुरी की तरह दिखता है लेकिन इसके बीच में, इसे बजाने के लिए एक विशेष छेद किया जाता है जिसमें हवा फूंक के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती हैे।

आदिवासी शाहनाई:

यू मेल शाहनाई से काफी भिन्न है, इसकी लम्बाई अधिकतम एक फीट होती है, इसके बजाने का पत्ता कलाकार स्वयं ताड़ के पत्ते से बनाता है, इसकी ध्वनि भी मूल शाहनाई से काफी भिन्न है।

खोल:

खोल चमड़े, मिट्टी, पर्चमेंट और चावल की धूल से बना एक परक्यूशन यंत्र है। यह वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है

- खरवार जनजाति

- लोक संस्कृति

- लोक संगीत एवं नृत्य

- वाद्य यन्त्र

- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और अठारह हजारी क्षेत्र है।

- सूरजवंशी, पत्बन्धी, दौलतबंधी, खेरी, मौगति, आर्मिया इस जनजाति की उपजातियां है

- बधउस, वनसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोरइया आदि इनके प्रमुख देवता है

- खरवार जाति के लोग साधारणतः टेहुन तक धोती, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं। इनके आभूषणों में हैकल, हँसुली, बाजूबन्द, कड़ा, नथिनी, बरेखा, गुरिया या नँगा की माला आदि मुख्य हैं।

- खरवार जनजाति मुख्यतः हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है।

- खरवार जनजाति के लोग माँसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं।

- खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य करमा है

- जट-जटिन

जट-जटिन लोककला एवं लोकनृत्य है। इसमें दो नाचने की टोली होती है, जो नाच-गान करके,नोंक-झोंक करके, मान-मनौवल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। जट-जटिन भारत के तराई में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है, और मानसून के दौरान चांदनी रातों पर किया जाता है

- झिंझिया

झिझिया नृत्य तराई का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तराई के इस नृत्य में कुवारीं लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए एवं छिद्र वाले घड़े को लेकर नाचती हैं।

- झुमरा

थारू जनजाति का ये नृत्य तराइे क्षेत्र के मुख्य लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य को थारू जन जातीय समुदाय द्वारा प्रमुख त्योहारों पर किया जाता है। होली, दीपावली दशहरा इत्यादि।

- करमा नृत्य

उपरोक्त सम्प्रदाय में करम देवता को इष्ट देवता माना गया, इनके सभी मांगलिक व धार्मिक कार्य अपने करम देवता की पूजा करके किए जाते हैं। इस सम्रपदाय में आज भी बलि पूजा को माना जाता है। इसके बाद इस विशेष नृत्य एक मान्यता ये भी है के इस सम्प्रदाय में सात विवाहित महिलाएं कदम्ब की डाली को विशेष पूजा, अर्चना के साथ स्थापित करती है तथा जो विशेष नृत्य इस अवसर पर किया जाता है उसे कर्मा नृत्य कहते हैं। इसमें महिला कलाकार नृत्य व गायन करती हैं व पुरूष कलाकार मादल बजाकर नृत्य करते हैं।

फरुवाही नृत्य

- फरुवाही एक लोकनृत्य है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में प्रचलित है।

- फरुवाही नृत्य लोक विधा है जिसमें नर्तक का अंग प्रत्यंग नाचता है और काफी श्रम साध्य होता है। पहले गांव में शादी ब्याह के समय लोग इसे ले जाते थे ।

- इस विधा का चलन वीरगाथा काल में सैनिकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर शुरू किया गया और आज भी वह जीवंत है। अपने गमछे से नर्तक कभी महिला का स्वांग करते हैं तो कभी कमर में बांधकर अपने नृत्य को गति देते हैं। गमछा इस नृत्य का प्रमुख हिस्सा है।

जनजाति के प्रमुख वाद्ययंत्र

पैजन:

यह आदिवासी कलाकारों का आभूषण है जैसे कथक नृत्य में जो स्थान पैरो में घुंघरू का होता है। इसी प्रकार आदिवासी कलाकारों का पैर में पहनकर छन छन की आवाज करने वाला लोहे का कड़ा जिसके अंदर लोहे की गोलियॉं होती हैं।

मादल:

आदिवासी समुदायों में मादल को एक पूजनीय वाद्य के रूप में स्थान प्राप्त है, आदिवासी लोगों की मान्यता है कि इन्द्र भगवान की पूजा इसी मादल वाद्य को बजा के की जाती है। ये वाद्य देखने में मृदंग नुमा गले में टांग कर दोनों हाथों से बजाया जाता है।

सिंधा:

इसको गुदुम्ब और घिसिया बाजा के नाम से से भी जाता जाता है, ये वाद्य एक छोटे नंगाड़े के रूप में गले में टॉंगकर रबड़ के ठोस टुकडे़ से बजाया हजाता है, इसमें बारह सिंधा की सींगो का प्रयोग किया गया है। इसको कलाकार घूमघाम कर, नाचकर, कलाबाजी खाते हुये बजाते हैं।

टइयॉं:

एक विशेष प्रकार की मिट्टी की छोटी नगड़िया नुमा साज, जिसे गले में टॉंगकर व नीचे बैठकर लकड़ी के दो ड़डों से बजाया जाता है।

ठपला:

यूॅं तो देखने में एक साधारण ठफ दिखाई देता है, लेकिन इस ठपले की खाल को मढ़ने के लिए इसकी तरफ नक्कारे की तरह बिनाई करके खाल को रोका जाता है, इस ठपले का वादन एक मोटी लगड़ी छड़ और एक पतली लकड़ी छड़ एक कंधे पर टॉंगकर नाच—नाच कर बजाते हैं।

झुनझुना:

इस वाद्य को घुघरा, झुनझुना के रूप से भी जानते हैं। देखने में यह एक गदानुमा होता है, जिसेके अन्दर लोहे या पीतल की छोटी-छोटी गोलियाॅं पड़ी होती हैं, जिसे हिलाने पर छन-छन की आवाज होती है।

झाल:

इसे झाॅंझा, व बड़ा मंजीरा के रूप में भी जानते हैं, यह विशेष पीतल फूल धातु का होता है। इसके दो हिस्से होते हैं जिसे आपस में प्रहार करने पर ध्वनि होती है।

ढोल:

एक विशेष आकृति माप का ढोल जो अन्य ढोल से अलग दिखता है जो लकड़ी की दो छड़ों से विशेष वादन किया जाता है, इसका प्रयोग धार्मिक शादी बारात व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है।

मोरबीन:

इसे मउहर बीन भी कहते है, देखने में यह एक लम्बी बांसुरी की तरह दिखता है लेकिन इसके बीच में, इसे बजाने के लिए एक विशेष छेद किया जाता है जिसमें हवा फूंक के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती हैे।

आदिवासी शाहनाई:

यू मेल शाहनाई से काफी भिन्न है, इसकी लम्बाई अधिकतम एक फीट होती है, इसके बजाने का पत्ता कलाकार स्वयं ताड़ के पत्ते से बनाता है, इसकी ध्वनि भी मूल शाहनाई से काफी भिन्न है।

खोल:

खोल चमड़े, मिट्टी, पर्चमेंट और चावल की धूल से बना एक परक्यूशन यंत्र है। यह वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है

उत्तर प्रदेश की अन्य जनजातियाँ

- अगेरिया जनजाति

- अहेरिया जनजाति

- बैगा जनजाति

- बेलदार जनजाति

- बिंद जनजाति

- चेरो जनजाति

- कोल जनजाति

- कोरवा जनजाति

- सहरिया जनजाति

- पंखा/ पनिकल

- भैया जनजाति

- गोंड जनजाति

हमारा मूल दृष्टिकोण

भारतीय परंपरा में ‘लोक’ पूर्वजों एवं प्रकृति से जुड़ा हुआ है जो अतीत एवं वर्तमान से जुड़कर भविष्य के लिए सन्नध रहता है |”प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्न:”वस्तुतः लोक में अनुष्ठानिक कार्यों कि प्रधानता होती है, जिसमें चिंतन के व्यापक अर्थ निहित होते है तथा लोकहित का भाव उसके स्वरुप का निर्धारण करते है | लोक कला में उक्त चिंतन, भाव एवं अनुष्ठानों से जुड़े प्रदर्श एवं प्रसंग को नियोजित रूप से संरक्षित एवं संवर्ध्दित किया जाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है|

उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति

पूर्वांचल

पूर्वांचल भारत के सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक है, जिसकी पहचान है, यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कला पूर्वांचल के मुख्यतः तीन भाग हैं- पश्चिम में पूर्वी अवधी क्षेत्र, पूर्व में पश्चिमी-भोजपुरी क्षेत्र और उत्तर भाग में तराई क्षेत्र है।

और देखें

अवध

उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, राम की ये पावन जन्म भूमि , गंगा जमुनी तेहजीब का अनोखा संगम है, एक तरफ जहाँ नवाबी तमीज ओ तहजीब है, तो दूसरी तरफ राम भक्ति में रची बसी अयोध्या की संस्कृति ।

और देखें

ब्रज

ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की धरती का एक अनूठा हिस्सा है। ये भूमि भक्ति और संस्कृति के लिए एक ख़ास पहचान रखती है, पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनसे जुड़े प्रसंगों से सरोकार रखता है।

और देखें

तराई

तराई क्षेत्र की संस्कृति प्रकृति की तरह ही सरल और सुंदर है। नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके इस क्षेत्र में आते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान और छह वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ की प्रकृति से जुड़ी सीधी-सादी जीवनशैली को दर्शाते हैं।

और देखें

बुंदेलखंड

बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी इलाका, जिसमें कभी अनेक छोटी–बड़ी रियासतें हुआ करती थीं। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बाँदा और महोबा आदि नगर इस क्षेत्र की सीमा में आते हैं

और देखें

रुहेलखंड

उत्तर प्रदेश के मध्य भू-भाग में स्थित रुहेलखण्ड क्षेत्र। प्राचीन काल से सांस्कृतिक और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अफगानिस्तान के रुहेलों द्वारा इस क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के बाद से, यह क्षेत्र रुहेलखण्ड कहा जाने लगा।

और देखें

लोक अल्पनाएं

और देखेंनवीनतम वीडियो

हमारे अनुषंग

त्वरित लिंक

नक्शा

Total visitors :

©2025 उत्तर प्रदेश लोक एव जनजाति संस्कृति संस्थान | सॉफ़्टजेन टेक्नोलॉजीज द्वारा डिज़ाइन और विकसित।

वेबसाइट अंतिम बार अपडेट की गई: June 5, 2025.